朝もやの里12か月④ 珍獣・駱駝がやってきた!

秋、誰もが物見遊山で出かけたくなる季節だ。今年、築城400年で沸き立つ福島県・棚倉町の城下は、大名行列の復活など物見遊山客の期待に応えようと盛り上がっている。築城を紐解くと、徳川家康の天下統一から始まる。北九州から立花宗茂が移封され初代棚倉藩主となる。立花氏の帰郷と入れ替わりに築城の名将・丹羽長重が藩主となり、寛永1(1624年)に平(ひら)城の棚倉城を築き初代城主となる。江戸時代の藩主は9家。城主は8家16代。そのうち3人が江戸幕府政務の最高職・老中に上り詰めた。地方の「左遷の城」としては稀有な歴史を持つ。

以来、戊辰戦争で本丸が焼失したものの、長大な土塁と水堀は当時の姿を残す。当初、城の壁が荒土のままだったので新土城(あらづちじょう)・近津城・亀ケ城などの呼び名がある。地元では“亀ケ城”“城跡(じょうせき)”が馴染み。棚倉城は江戸時代初めにできて、江戸時代に終わった城である。

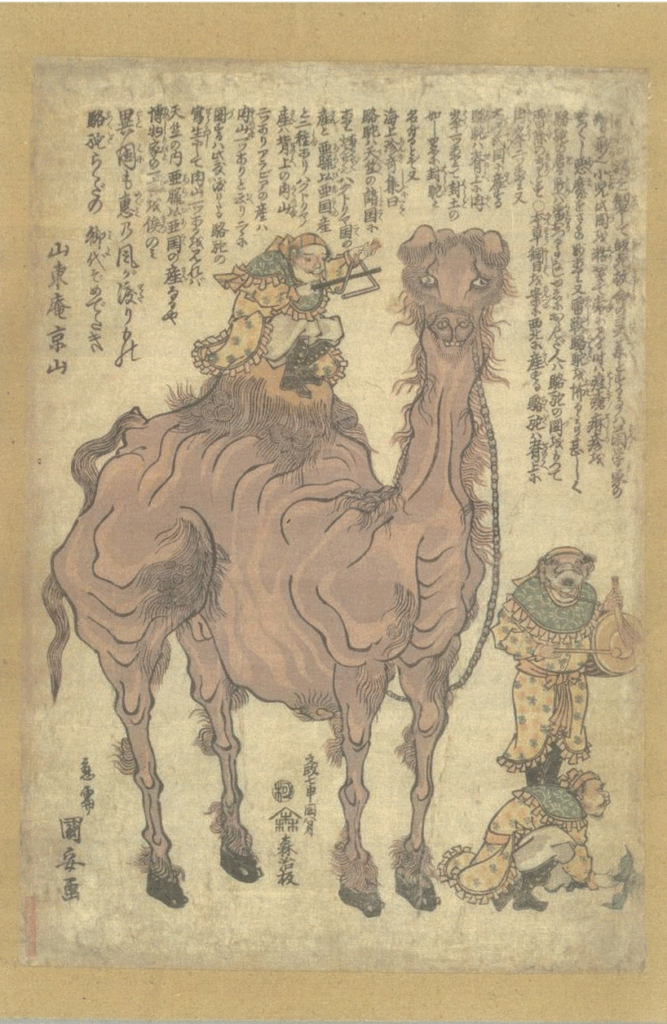

そんな江戸の気運に押されて通いだした古文書勉強会。地元の旧家が保存していた江戸時代の文書が教材だ。面白くてたまらない。藩主の手紙やらが続々出てくる中で、城下新町の目明(めあかし)・嘉右衛門の書付と出会って驚いた。文政8(1625年)に、江戸時代に渡来した珍獣・駱駝(らくだ)の雄雌つがい2匹が、棚倉城下を訪れていたのである。想像するに近郷近在の民が物見遊山で駆け付け、溢れんばかりの人であったに違いない。

「武蔵国忍御城下の久四郎と申す者が、紅毛(オランダ)から渡ってきた駱駝という獣二匹を江戸から奥州まで見世物として下っていたところ、今度水戸街道を通って江戸に帰ってくるというのだが(中略)右の者上下十二人当所に五、六日逗留して休息したいと願うので、私が宿を務め(中略)逗留中、来る十六日から五日間の間、当町鈴木幸之助屋敷の空き地で、わずかの飼料代を取って駱駝を見世物にしたいと思い、許可いただきたく(後略)。右願の通り仰せ付けくださいましたらありがたきしあわせに存じます。」(本文現代語意訳) 見世物とはいえ、日本国内を好みの大根を食べながら従者と漫遊した駱駝。物見遊山は人間だけの愉みではなさそうだ。棚倉町は、もうすぐ紅葉で山が真っ赤に燃える!

俳句誌『雛』2025年10月号転載