朝もやの里12か月① 十六ささげ異聞

人々が朝靄(あさもや)の里と呼ぶ奥州(福島県)の入口あたり、「白河の関」に近い山里で、ご隠居さんらしき農夫が十六ささげをもいでいた。恵比寿様のような面持ちに心惹かれるままに、声をかけてみた。

「いやね、土蔵の天井からぶらさがっていた紙包を開いてみたら種がでてきて……、爺さんの時代らしいので少なくとも半世紀以上は経っていると思う。ひょっとしたら戊辰戦争の頃のかも知れんよ。無事に芽がでるかと心配したけれど、どうだい立派な豆になったよ」

幻のように消えてしまっていた在来種の十六ささげを私の手の平にのせてくれた。

赤飯やぜんざいで食べる小豆のような豆野菜「十六ささげ」。さやは淡緑色、豆は赤褐色で、莢(さや)に約16粒の豆が付くところから「十六ささげ」と呼ばれている。7月頃からが収穫時期で青いうちは莢ごと食べられる。

「仙台からすに十六ささげ、無けりゃ官軍高枕」の地元の里謡を知っているかと、くだんのご隠居の口から矢継ぎ早の質問。157年前の会津戊辰戦争白河口の戦いの折に、白河城下や隣の棚倉城下の庶民たちがこぞって揶揄した歌。「仙台からす」とは、幕末に侠客や博徒を率いて官軍相手に30余戦無敗を誇った仙台藩士・細谷十太夫を隊長とした「からす組」のことで、大佛次郎や早乙女 貢などの歴史小説にもなっているが、謎の16人の侍たち「十六ささげ隊」のことは歴史の彼方に葬り去られたままだと寂しげに笑う。

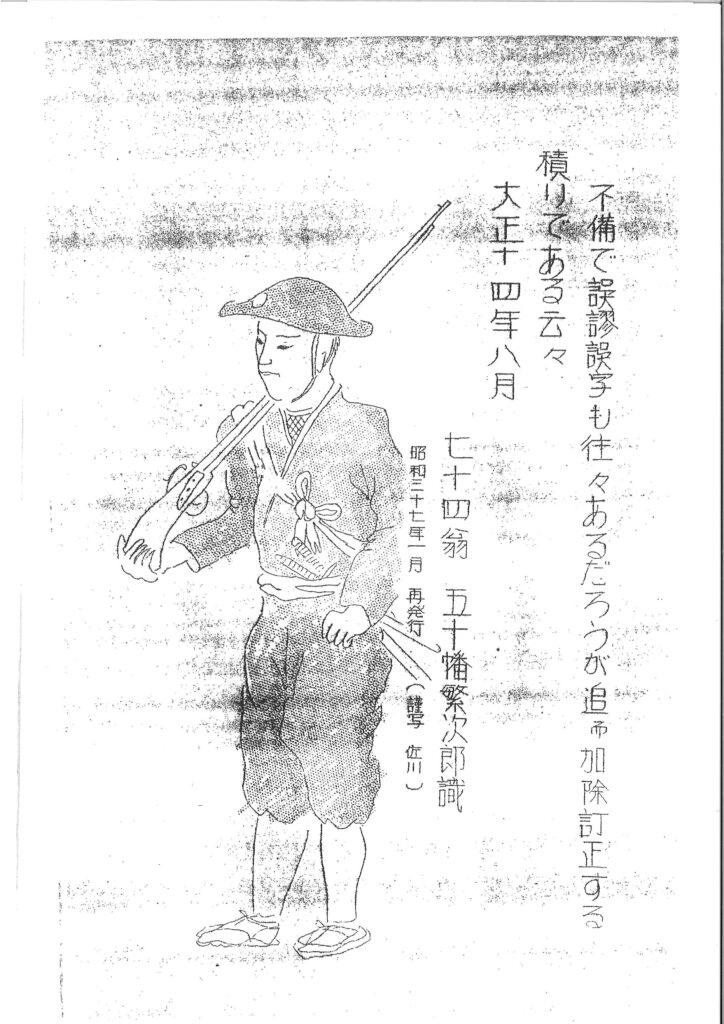

会津戊辰戦争では、白虎隊と二本松少年隊が悲劇として歴史に残ったものの、その裏にはもうひとつ“十六ささげ”の悲劇があったのだとご隠居は昨日のことのように話す。からす組もささげ隊も神出鬼没のゲリラ戦を得意としていたという。 言い伝えによれば、幕末の棚倉藩士「十六ささげ隊」は、洋式軍装の本隊と離れ、父祖伝来の古色蒼然たる鎧兜に身をつつみ、家禄を主君に返上し、別隊として登場。当時、江戸幕府老中・阿部家が藩主となっていた棚倉藩において、総大将となった棚倉藩家老・阿部内膳(分家の身分)と古式由来の弓士と和銃士の勇士隊は果敢に戦った。内膳は銃弾に倒れ死す。敗者の理か、藩の戦争責任は一切おとがめなし、内膳が一身に背負う形で終わった。地元の浄土宗常宣寺に眠る。一粒のささげと里謡が、幕末の男の生き様を問うてきた、蝉しぐれ降る暑い日の出来事だった。

俳句誌『雛』2025年7月号転載